Escribe: Juan Carlos Serqueiros

José Antonio Primo de Rivera... otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo ni a mí me conviene que me vean con él. (Federico García Lorca)

Las preferencias sexuales de Federico García Lorca no son ya a esta altura un misterio para nadie. Tampoco lo es cómo debió esconderlas (públicamente, quiero significar; porque por lo demás, todos quienes lo conocían sabían que era homosexual; por más que nunca se haya asumido frente a la sociedad como tal) en el contexto de esa España de la primera treintena del siglo XX.

Pero el vate abordó el tema en sólo dos de sus poemas. Uno de ellos figura incluído en su libro Canciones, que fuera editado allá por 1927:

CANCIÓN DEL MARIQUITA

El mariquita se peina

en su peinador de seda.

Los vecinos se sonríen

en sus ventanas postreras.

El mariquita organiza

los bucles de su cabeza.

Por los patios gritan loros,

surtidores y planetas.

El mariquita se adorna

con un jazmín sinvergüenza.

La tarde se pone extraña

de peines y enredaderas.

El escándalo temblaba

rayado como una cebra.

¡Los mariquitas del Sur,

cantan en las azoteas!

Como se desprende de los versos, la mirada de García Lorca sobre el mariquita del poema, viene dada desde la perspectiva de lo folclórico, digamos.

No hay en el autor una intención de simpatía ni complicidad con el personaje, y tampoco la hay de rechazo ni condena; el mariquita que nos pinta Federico está inmerso en el paisaje andaluz e integra la "fauna" que lo habita.

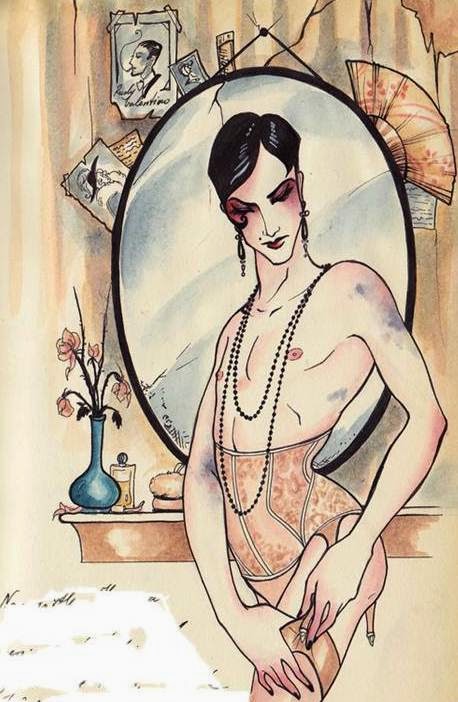

Es que para el García Lorca de ese tiempo en que escribió el poema -y para la mayoría de sus paisanos y coetáneos-, un mariquita era una especie de "grosero error" de la naturaleza, una mujer que por algún designio oculto y misterioso vino al mundo en formato de hombre, un hombre al que si le gustaban otros hombres, era sin dudas porque sentía como mujer y quería ser mujer. Y por eso nos lo pinta travestido, con una prenda tan femenina como un "peinador de seda".

El "escándalo" que presuponía el mariquita se debía, según la visión de esa época, a una "falla de la naturaleza"; "falla" esa con la cual un pueblo noble y virtuoso como el andaluz, debía necesariamente ser contemplativo. Por eso García Lorca, en tanto granadino hasta los tuétanos, no se olvida, por cierto, de insertar un atisbo de condescendencia hacia el mariquita por parte de su entorno, lo cual expresa en eso de "los vecinos se sonríen en sus ventanas postreras" y "el escándalo temblaba rayado como una cebra".

Es como si los aldeanos que detrás de los cristales de sus ventanas contemplan al mariquita a la luz última del crepúsculo, ante ese "escándalo" que presenciaban, esbozasen una sonrisa como expresión de generosa tolerancia, como si dijeran: "qué quiere usted, qué hemos de hacerle, pobre".

En fin, es poesía, y altísima poesía además, como que es de alguien de tan inconmensurable talento como García Lorca; lo cual no quita que represente lo que él mismo, siendo homosexual, pensaba y sentía por entonces con respecto a la cuestión.

Sin embargo, sólo un par de años después, la visión del poeta en relación al tema, sería distinta; muy distinta.

Entre 1929 y 1930, García Lorca estuvo viviendo en Nueva York, de resultas de lo cual en ese último año publicaría un nuevo libro, titulado precisamente Poeta en Nueva York. En el mismo, está la "Oda a Walt Whitman", en la cual Federico vuelve a referirse a la cuestión de la homosexualidad, y de la cual he seleccionado, a los efectos de este artículo, algunas de sus partes:

ODA A WALT WHITMAN (Nota: son fragmentos, transcripción parcial; no completa)

Ni un solo momento, Adán de sangre, macho,

hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman,

porque por las azoteas,

agrupados en los bares,

saliendo en racimos de las alcantarillas,

temblando entre las piernas de los chauffeurs

o girando en las plataformas del ajenjo,

los maricas, Walt Whitman, te soñaban.

¡También ese! ¡También! Y se despeñan

sobre tu barba luminosa y casta,

rubios del norte, negros de la arena,

muchedumbres de gritos y ademanes,

como gatos y como las serpientes,

los maricas, Walt Whitman, los maricas

turbios de lágrimas, carne para fusta,

bota o mordisco de los domadores.

Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whítman,

contra el niño que escribe

nombre de niña en su almohada,

ni contra el muchacho que se viste de novia

en la oscuridad del ropero,

ni contra los solitarios de los casinos

que beben con asco el agua de la prostitución,

ni contra los hombres de mirada verde

que aman al hombre y queman sus labios en silencio.

Pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades,

de carne tumefacta y pensamiento inmundo,

madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño

del Amor que reparte coronas de alegría.

¡Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas!

Esclavos de la mujer, perras de sus tocadores,

abiertos en las plazas con fiebre de abanico

o emboscadas en yertos paisajes de cicuta.

Como podemos distinguir en estos versos, la visión de García Lorca respecto a la homosexualidad había variado notablemente en relación a la que expresaba en el poema transcripto en primer lugar. En esta Oda a Walt Whitman, ya no hay para el mariquita no sólo las supuestas tolerancia y condescendencia traducidas en las sonrisas de los vecinos espiando por las ventanas, sino que ni siquiera les da el "atenuante" implícito en el diminutivo: ya no son mariquitas; ahora son lisa y llanamente maricas.

Y además, no queda ninguno afuera, ni uno solo; porque el anatema de "esclavos de la mujer" lo lanza sobre los "maricas de todo el mundo".

Tampoco hay crepúsculo de aldea andaluza, sino sordidez neoyorquina. Y en ese "lodo" de la gran urbe, los otrora mariquitas devenidos ahora en maricas, ya no están travestidos con un "peinador de seda", ni se "adornan" con "un jazmín sinvergüenza", ni "cantan en las azoteas"; sino que han pasado a exhibir la patética obscenidad de "sus tocadores abiertos en las plazas con fiebre de abanico".

Y por eso, son ahora para Federico "carne para fusta, bota o mordisco de los domadores".

¿Qué pasó, se había vuelto homofóbico García Lorca? No, nada de eso; lo que había ocurrido era un cambio en sus paradigmas, en su forma de ver el mundo y en este caso, la homosexualidad. Y obviamente, no poco debe de haberlo influenciado para ello su estadía en Nueva York.

Ya no creía como antes que un homosexual era un hombre que se sentía mujer porque le gustasen otros hombres, un mariquita que se travestía porque quería ser mujer; sino que ahora entendía el amor como algo universal y el deseo como algo que se da entre las personas más allá de que sea de un hombre hacia una mujer o de un hombre hacia otro hombre.

Por eso en el poema llama "Adán", "hombre" y "macho" a Walt Whitman; lo que está diciendo es algo así como "para ser puto hay que ser muy macho".

Y también por eso, la bronca de Federico (injusta, por otra parte) vomitada contra los maricas "arpías, enemigos del Amor".

Y por eso también, las excepciones que hace entre los destinatarios de su rabia, que no está dirigida contra "el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero".

Extendiéndolas, de paso, con lo de "ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio", al homenajeado en el poema y a sí mismo; porque tanto Whitman como él, nunca declararon públicamente sus elecciones sexuales, sino que siempre las mantuvieron en el terreno de la privacidad.

Ah, no quería olvidarme: creo percibir en la Oda a Walt Whitman de García Lorca una tenue, velada reminiscencia a la sublimación freudiana. ¿Estaré loco? Chi lo sa...

Y... después de todo, de artistas y de locos...

-Juan Carlos Serqueiros-