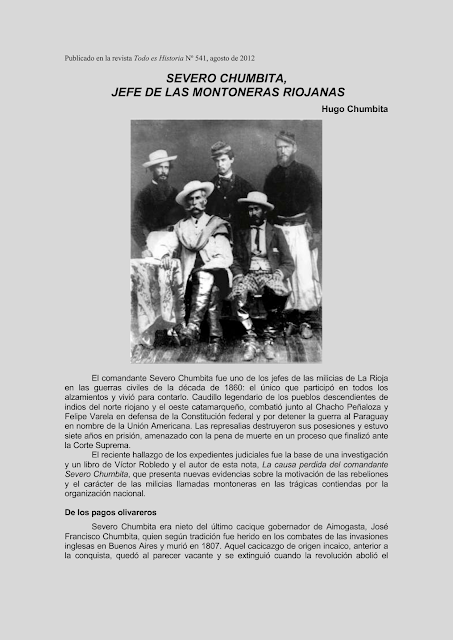

Escribe: Juan Carlos Serqueiros

En homenaje a ustedes, lo titularé “Un recuerdo para mis amigos”. (Osvaldo Pugliese)

Por los postreros años del siglo XIX y las dos décadas iniciales del XX, el tango primigenio ya había dejado de ser un mero género musical y evidenciaba claras pretensiones de constituirse en la cultura emblemática de un país, país ese que era por entonces aquella Argentina aluvional a la cual había ingresado por sus puertos -y especialmente por el puerto- una masa de extranjeros integrada por tanos, gallegos, gringos, turcos y rusos que vinieron a sumarse a lo que quedaba como restos de la otra Argentina; aquella que había sucumbido en Caseros y en Pavón.

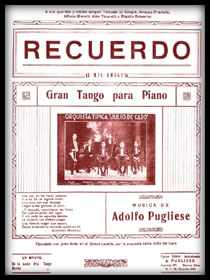

Particularmente, creo que hubo en nuestro país, en cada década, una o más obras que marcaron un clivaje en la música popular, un antes y un después de. En la opinión de este servidor, en la primera del siglo XX, el hito fue Comme il faut (Eduardo Arolas, 1907); en la segunda, Alma de bohemio (Roberto Firpo, 1914) y Lita/Mi noche triste (Samuel Castriota-Pascual Contursi, 1916, la cual representó el comienzo del reinado del tango canción); y en la tercera, Recuerdo (Osvaldo Pugliese, 1924-Eduardo Moreno, 1925).

Recuerdo es uno de los más bellos y maravillosos tangos, uno de los mejores (para muchos, el mejor) que se hayan creado en todos los tiempos. Compuesto en 1924 por Osvaldo Pugliese (n. Buenos Aires 02.12.1905 – m. Buenos Aires 25.07.1995), significó un claro avance en la concepción musical.

Pero mejor, dejo que sea otro músico de excepción, Julio De Caro, quien lo defina: “Recuerdo marcó un camino en la composición del tango. Encierra un concepto moderno en su estructura armónica, en el imprevisto desarrollo de su línea melódica, en los colores de su sonido, en el acierto de los cambios de tonalidades, en los oportunos arpegiados, en la originalidad de su variación. Una de las obras de arte de nuestro tango que habrá de perdurar para siempre”.

Pero mejor, dejo que sea otro músico de excepción, Julio De Caro, quien lo defina: “Recuerdo marcó un camino en la composición del tango. Encierra un concepto moderno en su estructura armónica, en el imprevisto desarrollo de su línea melódica, en los colores de su sonido, en el acierto de los cambios de tonalidades, en los oportunos arpegiados, en la originalidad de su variación. Una de las obras de arte de nuestro tango que habrá de perdurar para siempre”.

El proceso de creación de Recuerdo fue narrado por el propio Pugliese, quien explicó que lo compuso por etapas, paralelamente a sus estudios musicales, en sus viajes en tranvías de la línea 96 hasta el lugar donde tocaba: el café de la Chancha (“bautizado” así en alusión mordaz a la escasa afición a la pulcritud y el aseo que evidenciaba su dueño), que quedaba en Rivera (actual avenida Córdoba) y Godoy Cruz, hasta que, una vez que hubo terminado de aprender escritura musical; pudo llevarlo todo al pentagrama.

Cuando lo concluyó, su padre, don Adolfo Pugliese (cortador de calzado y flautista), le pidió que hiciera una copia para llevársela al bandoneonista Juan Fava, quien era primo de su esposa (la mamá de Osvaldo) y actuaba en el café Mitre, en la calle Triunvirato entre Gurruchaga y Acevedo, en el barrio de Villa Crespo. Ese fue el estreno del tango, que a todo esto, aún no tenía título.

Después, tras un breve paso por el conjunto de Francisca “Paquita” Bernardo, Pugliese al piano integró, junto a los violinistas Emilio Marchiano y Bernardo Perrone, el cuarteto que dirigía el bandoneonista Enrique “Francesito” Pollet. Esa fue la formación que estrenó oficialmente aquel tango -todavía sin título- compuesto por Pugliese, en el mítico café ABC, que quedaba en el 602 de Rivera (la actual avenida Córdoba, como vimos), casi al toque de Canning (hoy Scalabrini Ortiz).

Su barra había ido a escucharlo, y al terminar la actuación, los amigos le preguntaron a Pugliese por el título, y éste les respondió: “En homenaje a ustedes, lo titularé Un recuerdo para mis amigos”. Al registrarlo, quedó apocopado en Recuerdo, con un subtítulo entre paréntesis: (A mis amigos).

Esos “mis queridos y nobles amigos” a los cuales Pugliese dedicó el tango eran: Torcuato Di Giorgio, Amadeo Pioriello, Alfredo Bianchi, José Tonarelli y Rogelio Boisselier. Al interrogante de su madre sobre quiénes eran esos muchachos, Osvaldo contestaba: “Son amigos… tomamos café, hablamos de tango, jugamos al billar…”. En realidad, esos muchachos estaban en el métier de levantar quiniela… clandestina, por supuesto. Y qué quiere usted… es como cantó Pancho Viera en Contrabandista ‘e frontera: “pan que niega el gobierno / a balazos igual se hace”.

Algunos meses después, ya en 1925, el periodista y poeta Eduardo Moreno (n. Buenos Aires 27.09.1906 – m. Buenos Aires 12.07.1997) escribió la letra para el tango que había compuesto Pugliese:

Ayer cantaron poetas

y lloraron las orquestas

en las suaves noches del ambiente del placer.

Donde la bohemia y la frágil juventud

aprisionadas a un encanto de mujer

se marchitaron en el bar del barrio Sud,

muriendo de ilusión

muriendo su canción.

Mujer

de mi poema mejor.

¡Mujer!

Yo nunca tuve un amor.

¡Perdón!

Si eres mi gloria ideal

Perdón,

serás mi verso inicial.

Y la voz en el bar

para siempre apagó

su motivo sin par

nunca más se oyó.

Embriagada Mimí,

que llegó de París,

siguiendo sus pasos

la gloria se fue

de aquellos muchachos

del viejo café.

Quedó su nombre grabado

por la mano del pasado

en la vieja mesa del café del barrio Sud,

donde anoche mismo una sombra del ayer,

por el recuerdo de su frágil juventud

y por la culpa de un olvido de mujer

durmióse sin querer

en el café concert.

Así narraba el autor cómo habían surgido esos versos:

“Nací en Palermo, por Santa Fe al 4900… Tengo compuesta una cantidad de tangos, imagínese, debo tener más de doscientos. Muchos con letra y música mías… Con Blomberg (nota mía: Héctor Pedro Blomberg) los hermanos González Tuñón (nota mía: Enrique y Raúl González Tuñón) íbamos a la Boca… Parábamos en un café que quedaba en Pedro de Mendoza y Almirante Brown (nota mía: en realidad, ese café y otras cositas, quedaba por Pedro de Mendoza, metros antes de la esquina con General Brown -que ese era el nombre de la calle por esos años-), y allí escribí, en una noche, la letra de Recuerdo. Un marinero me había contado la historia de esta mujer, una heroína real, una mujer que existió de verdad. Casualmente, le decían Mimí. De ahí saqué el tema para escribir la letra”.

Hermosos versos, rezumando bohemia y plenos de finas metáforas exaltando un idealizado amor hacia una pobre francesita que había ejercido su oficio de alternadora en un peringundín al que se homenajea elevándolo a la pretenciosa categoría de “café concert”, todo en un contexto al cual se designa con una sutileza simplemente genial: “el ambiente del placer”. Y la evocación del nombre de aquella mujer “grabado por la mano del pasado en la vieja mesa del café del Barrio Sud” (la Boca)… Sencillamente sublime.

El poeta lo recordaba con estas palabras:

“La melodía me la hizo escuchar Pugliese, no recuerdo si en su casa o en el café ABC, y me la llevé en la cabeza. Por la noche caí al lugar donde solía encontrarme con amigos… y de pronto, me puse a escribir y la letra salió de un tirón. Nombro un café concert porque ese lugar lo era, nombro a Mimí, porque una Mimí estaba allí, era una chica francesa que alternaba (la bastardilla es mía) con los hombres. Era el café de la Negra Carolina, en la Boca (nota mía: el café se llamaba The Droning Maud, y a sus mesas se sentaron Eugene O’Neill -quien después obtendría cuatro premios Pulitzer y el Nobel de Literatura- y Jack London, el escritor de Colmillo Blanco, nada menos). La Negra era una antillana gorda (nota mía: en realidad, Carolina Maud -negra, hija de esclavos manumitidos- provenía de New Orleans, Louisiana, EE.UU.) medio deforme, muy sabia ella, con mucho mundo recorrido. Siempre hablaba de los bares que tuvo en diferentes ciudades. Parece que se vino a la Argentina, corrida por algunos problemas (nota mía: los algunos problemas eran una ‘cosita de nada’: un crimen pasional en Inglaterra, un asesinato en el que se hallaba envuelta Eve Leneve, íntima amiga y ayudante de la Negra Carolina). La acompañamos hasta el año 27, en que cayó enferma. Blomberg se encargó de internarla en el hospital Argerich, allí murió sola”.

Por su parte, Pugliese, al rememorar cómo había escrito Moreno la letra, contó una versión distinta a la de éste: “Cuando lo estrenamos en el café ABC, Moreno, el autor, venía todos los días”. Y también: “Me acuerdo que la primera letra que le había hecho, no me gustó, porque le colocó el título Campanita, campanita. No me gustó. Y después le hizo otra letra un poquito más adecuada”.

Tengo para mí que la cosa debió de haber sido nomás como dijo don Osvaldo, porque ¿me parece, o Moreno deja traslucir un reconocimiento implícito de ello -surgido, quizá de su subconsciente- en ese “serás mi verso inicial”?

Tengo para mí que la cosa debió de haber sido nomás como dijo don Osvaldo, porque ¿me parece, o Moreno deja traslucir un reconocimiento implícito de ello -surgido, quizá de su subconsciente- en ese “serás mi verso inicial”?

En 1985 u 86, yo trabajaba y vivía en Resistencia, y durante una Cena Aniversario del Club Atlético Chaco For Ever, tuve oportunidad de preguntarle a don Osvaldo por Recuerdo, contándome él cómo lo había compuesto. Mas cuando inquirí su opinión sobre la letra; creí percibir en su respuesta cierto retintín, como si (sin llegar en modo alguno a ningunearla, eh, en absoluto; Pugliese era la viva representación de la bondad y la caballerosidad mismas) la tuviese en menos, la considerase inferior a la -sin dudas, maravillosa- melodía que había creado para ese tango. Debo reconocer que muy probablemente, mis entendederas estuvieran… algo nubladas, digamos, por las botellas de vino y champagne y por los muchos whiskies trasegados después en el Angelo, a donde fuimos a escabiar con amigos (entre los cuales estaban, me acuerdo, el Gusano Farana y el Cabezón Maffei) y con un jovencísimo Adrián Guida, que era por entonces el cantor de Pugliese y de quien doña Lydia Elman (la esposa y manager de Pugliese) nos había recomendado muy especialmente que cuidemos (quédese tranquila, Lydia, ¡vaya si lo cuidamos!: Adrián la pasó bomba y se tomó hasta el agua de los floreros). Pero por más confusa que fuera mi evocación de aquello por los vahos del alcohol; fue esa la sensación que me produjo lo que me manifestó Pugliese en persona aquella noche con respecto a la letra de Recuerdo, y -sin la menor intención de establecerla como verdad revelada- no puedo dejar de citarla.

Pero como ya su proverbial perspicacia, mi estimado lector, lo habrá llevado a advertir que en la partitura se consigna: “Música de Adolfo Pugliese”, y eso le habrá despertado un lógico interrogante; va siendo hora de aclarar el punto.

Adolfo era, como vimos, el padre de Osvaldo, y se dijo que como éste era menor de edad al momento de concebir y editar Recuerdo, entonces se lo registró a nombre de aquél. No fue así: Osvaldo ya había compuesto tangos antes de Recuerdo -Primera categoría y El frenopático (que incluso, figura dedicado a su tía, Concepción Pugliese), por ejemplo- y los había puesto a su nombre; así que su minoría de edad no fue la causa.

El motivo lo explicaría muchos años después el propio Osvaldo Pugliese:

“Mi padre, además de cortador de calzado; era flautista, y en aquel entonces ese instrumento iba siendo dejado de lado por los cuartetos de la Guardia Vieja, que se empezaban a desarrollar en quintetos y sextetos. Así fue que la flauta quedó de lado… Es en ese entonces, cuando mi padre se queda sin trabajo, que él comienza a corretear la música y se hace editor… Le dije: ‘-Mirá, viejo, si a vos te gusta, agarrátelo (sic), publicátelo (sic) a tu nombre y adelante’. Así fue. El tango en su primera edición… salió con el nombre de Adolfo Pugliese. Pero está registrado a mi nombre, siempre estuvo registrado a mi nombre. En la edición de papel estuvo con el de mi padre”.

Algunos han elucubrado la teoría de que Recuerdo habría sido compuesto por un hermano mayor de Osvaldo que era violinista: Vicente Salvador Pugliese, a quien apodaban Fito por el parecido con Adolfo, el padre, con quien, dicen, tendría mala relación. Afirman que a raíz de ello, y achacándole a su papá sobreprotegerlo a Osvaldo; Vicente Salvador se fue al sur del país para nunca más volver, y agregan que todo esto habría sido contado por alguien que prefirió mantener el anonimato.

Como puede apreciarse, esa… hipótesis, digamos, es muy traída por los pelos y (siendo suave) difícil de creer: si Vicente Salvador hubiese sido en verdad quien compuso Recuerdo, ¿qué le habría impedido reclamar para sí los derechos, máxime estando tan disgustado con su familia como dicen? Además, ¿qué antecedentes de composiciones suyas comparables a esa que se empeñan en atribuirle pueden citarse? Ninguna. Y convengamos que eso de basarse en los dichos de alguien que no quiere dar su nombre es, como mínimo, poco serio. Ganas de banalizar y tinellizar nomás…

En cambio, encaja perfectamente lo afirmado por Osvaldo Pugliese, ya que si, como contó, el padre tuvo que dedicarse al corretaje de música escrita, ¿qué podría ayudarlo más, que hacerlo a partir de ofrecer la partitura de un éxito como Recuerdo, atribuyéndose ser nada menos que quien lo había compuesto?

“Nadie puede, de buena fe, poner en tela de juicio quién es el verdadero autor musical de Recuerdo", escribió Luis Adolfo Sierra. Y es tal cual.

Figura debidamente registrado en SADAIC el 7 de mayo de 1948, bajo el código de obra 2872 | ISWC T-037002583-4, con derechos reservados a favor de Pugliese, Osvaldo Pedro como compositor; y de Moreno, Eduardo (y/o su pseudónimo Solmar) como autor.

1926 y 1927 serían los años de la consagración definitiva de Recuerdo como una de las obras cumbres de la cultura tango.

El 9 de diciembre de 1926, el Sexteto de Julio De Caro lo grabó para el sello Victor, editándose así el disco 79778, con Recuerdo en el lado A y Qué noche, de Agustín Bardi, en el B.

La orquestación que hizo Julio De Caro para el tema es magistral, al punto que hasta la versión de Recuerdo grabada por el propio Pugliese, está basada en la suya. Al respecto, escribió Luis Adolfo Sierra: “Cuando Pugliese incorporó el tango Recuerdo al repertorio de su ya famosa orquesta, en 1944, adoptó la misma instrumentación de De Caro, exactamente la misma, sin cambiarle una nota, ni el sentido temperamental que éste inmortalizara dieciocho años antes”.

Se dijo que al escuchar el disco, Marcelo T. de Alvear, gran aficionado al tango (y a la sazón, presidente de la República), se hizo hincha de la orquesta de De Caro, a la cual erigió en su favorita.

Enlace a la versión del Sexteto de Julio De Caro:

Y no menos importante fue la grabación, el 25 de julio de 1927 y para el mismo sello, de Rosita Montemar (pseudónimo artístico de Rosa Spruk), acompañada por la Orquesta Típica Victor, en la que sería la primera versión cantada de Recuerdo, editada en el disco 79890, que traía en la otra cara, Gloria, de Eduardo Chon Pereyra y el Negro Celedonio Flores.

Su hermosa voz registro de soprano y su expresividad, su manera de decir el tango, convirtieron en antológica su interpretación de Recuerdo, esa con la cual (a pesar de la muy deficiente calidad del audio) podemos extasiarnos.

Enlace a la versión cantada por Rosita Montemar:

Hasta el exigente Eduardo Moreno -a quien se le habían subido no poco los humos tras la repercusión que había tenido Recuerdo- hubo de reconocer lo excelente de la versión grabada por Rosita Montemar; pese a la rabieta que se agarró al escuchar el disco y percatarse de que ella cantaba “Ayer lloraron los poetas”, en lugar de “Ayer lloraron poetas”, como él había escrito.

Después, ya superada la etapa de la novedad, Recuerdo pasó a ser una especie de tango de culto, para la gente del palo, digamos. Contaba Pugliese: “Lo de Recuerdo fue que cuando lo estrenamos en el café ABC… no pensamos que ese tango iba a ser lo que es”. Y Moreno lo explicaba así: “Recuerdo es una obra monumental musicalmente… la tuvimos archivada: pensamos que no podía andar, estaba adelantado cincuenta años, tanto en la música como en el verso. ¿A quién se le iba a ocurrir, en aquellos años, escribir ‘ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas’? No se escribía así… Estoy hablando del año 25”.

Hubieron de transcurrir ¡veinte! años desde que lo compuso, para que al fin, el 31 de marzo de 1944, Osvaldo Pugliese lo grabara para el sello Odeon, matriz editada en el disco 7663, que trajo Recuerdo (sólo instrumental) en la faz A, y Silbar de boyero, cantado por Roberto Chanel, en la B.

Enlace a la versión de Osvaldo Pugliese:

Quizá la explicación del hecho de que Pugliese lo haya grabado en esa oportunidad sólo en modo instrumental, haya que buscarla en la circunstancia de que Recuerdo había tenido problemas con la censura.

Así lo contaba Eduardo Moreno:

Así lo contaba Eduardo Moreno:

“En la absurda época de la censura me llamaron por Recuerdo. Cuestionaban la parte que dice ‘en las suaves noches del ambiente del placer’ y también ‘café concert’, que debía ser cambiado por ‘café del ayer’. Como me puse a discutir me dijeron que hablara con el jefe. Era una sala grande con dos mesas grandes, de un lado, unas veinte mujeres, y del otro, unos veinte hombres, todos trabajando sobre letras para modificarlas. Cuando el jefe apareció, lo reconocí enseguida. Lo había visto varias veces en un café de Villa Urquiza: cantaba con una guitarra y luego pasaba el platito. Un tiramanga de boliche convertido en jefe de la censura. Tenía un hermano que cantaba boleros. Eran los hermanos Vicente y Emilio Crisera”.

“Gracias” a aquel nefasto Crisera, poligrillo importante (si me es permitido el oxímoron, dijo Borges) de triste memoria, la letra quedó así:

Ayer cantaron poetas

y lloraron las orquestas,

en las suaves noches de romántico querer,

cuando la bohemia de la frágil juventud,

aprisionada en un encanto de mujer,

quebró los sueños en el bar del barrio sud,

muriendo la ilusión…

quemando la ilusión...

Mujer

de mi poema mejor...

Mujer,

yo nunca tuve un amor...

Perdón,

si eres mi gloria ideal...

Perdón,

serás mi verso inicial...

Y la voz en el bar

para siempre apagó

el motivo sin par

que al amor cantó...

Rubia y dulce Mimí,

que soñando en París

llevara en sus pasos

la gloria que fue

de aquellos muchachos

del viejo café...

Quedó su nombre grabado

por la mano del pasado,

en la vieja mesa del café del barrio sud;

donde anoche mismo, una sombra que al volver

con el recuerdo de su frágil juventud

y los perfumes de un olvido de mujer

durmióse sin querer,

en el café de ayer...

Es un error histórico reiterado y difundido hasta el hartazgo, el de atribuir la censura sólo al gobierno de Pedro Pablo Ramírez, segundo presidente de facto surgido de la Revolución del 43.

Ya en 1913, siendo presidente Victorino de la Plaza, el Congreso había sancionado la ley 9127 llamada de Organización del Servicio Radiotelegráfico, que sería reglamentada recién el 10 de abril de 1929, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. ¿Por qué se había demorado tanto la reglamentación? Sencillo: porque el avance tecnológico de la radiofonía, llevó a los gobiernos a la “necesidad” de transformar un control que hasta allí era ideológico y más bien acotado a lo formal; en político, es decir, en algo que se adoptó en los hechos, las actitudes y los métodos; no sólo ya en los papeles. Durante la presidencia de Agustín P. Justo, el 3 de mayo de 1933 se dictó el decreto 21044, que disponía la creación del Reglamento de Radiocomunicaciones por el cual se otorgaba a la Dirección de Correos y Telégrafos, a través de su dependencia Servicio de Radiocomunicaciones (luego Dirección de Radiocomunicaciones), la potestad no sólo de aplicar la reglamentación; sino también de modificarla según lo creyera conveniente.

En buen romance, el control de los contenidos que se propalaban por las radios, sería de allí en más ejercido discrecionalmente por el poder ejecutivo. Y a llorarle a Pateco.

Así, se dictaron las “Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión” (las broadcastings o radios), por las cuales se establecían limitaciones para los noticieros, las entrevistas radiales y hasta las publicidades que se difundían, y se daban “recomendaciones” para el empleo y buen uso del idioma y para el tenor de las letras de las canciones que se emitían al aire (perífrasis y eufemismos para disimular lo que se prohibía expresamente: el lunfardo). Todo lo cual se profundizó más aún en el gobierno de la Concordancia radical-conservadora, tanto con Ortiz como con Castillo en el sillón de la presidencia, período este en el que se instaló al frente de la Dirección de Radiocomunicaciones a Vicente Crisera, convirtiéndolo nada menos que en el árbitro que decidía cuál música podía editarse y cuál no, y qué podía transmitirse por radio y qué no. Si movía a la lástima aquel patético hombrecillo, oscuro y menos que mediocre cantor “a la gorra”; resultaba ridículo el personaje encaramado en burócrata censor y erigido, vaya uno a saber en virtud de qué nefasta influencia politiquera, en abanderado del buen gusto musical, poético y literario, y guardián de las sacrosantas costumbres. Cosas veredes…

El gobierno de Ramírez, lo que hizo fue llevar al paroxismo ese statu quo que, reitero, venía de largo arrastre.

Y lo hizo principalmente a través de su ministro de Justicia e Instrucción Pública, Gustavo Martínez Zuviría, ultracatólico y notorio novelista que escribía bajo el pseudónimo de Hugo Wast; del obispo Gustavo Franceschi, director de la revista Criterio (¡qué “criterio”, por favor!), cancerbero, desde la Academia Argentina de Letras, de la “pureza del idioma”, y que se había atrevido a denostar ¡a Gardel!; y de la propia esposa del presidente, María Inés Lobato, matrona esta de quien la gente se burlaba llamándola María Inés Locuento, “porque Lo bato es lunfardo y está prohibido”.

En 1966, el cantor de la orquesta de Pugliese, Jorge Maciel, introdujo, so pretexto de favorecer y enriquecer su propia interpretación de Recuerdo, nuevas modificaciones en la letra, la cual, entre la censura y los “agregados líricos” (?) de Maciel, quedó de este modo:

Ayer cantaron poetas

y lloraron las orquestas,

en las suaves noches de romántico querer,

cuando la bohemia de la frágil juventud,

aprisionada en un encanto de mujer,

quebró los sueños en el bar del barrio sud,

muriendo la ilusión…

quemando la ilusión de su dulce amor...

Mujer

de mi poema mejor...

Mujer,

yo nunca tuve un amor...

Perdón,

si eres mi gloria ideal...

Perdón,

serás mi verso inicial...

Y la voz en el bar

para siempre apagó

el motivo sin par

que al amor cantó...

Rubia y dulce Mimí,

que soñando en París

llevara en sus pasos la gloria que fue

de aquellos muchachos del viejo café...

Te busqué por el mar

y jamás te encontré,

el cielo y yo, y un sueño azul

que se durmió en una estrella.

Si he rodado por los bares

de otro mundo misterioso,

buscando aquel milagroso

perfume de la ilusión,

¿quién cerró en el recuerdo

tu cofre de amor?

En mi opinión, la funesta y miserable acción de la censura ramirista y los engendros que metió Maciel en los versos, configuraron lisa y llanamente un sacrilegio cometido con aquella excelente poesía que había escrito Moreno, a la que inmolaron sin piedad en aras de una moralina hipócrita y de ideologías totalitarias los unos, y de un supuesto favorecimiento del mejor ejercicio vocal con pretensiones de bel canto el otro.

Las “suaves noches del ambiente del placer”, mutaron en las de “romántico querer”; la “bohemia y la frágil juventud” aparecieron concatenadas mediante la introducción de la preposición de, y de estar “aprisionadas a un encanto de mujer”, pasaron, por algún esotérico proceso alquimista, a ser una singularidad presa “de un encanto de mujer”; la “embriagada Mimí que llegó de París”, pasó a ser (a lo mejor, por el sortilegio del beso de algún príncipe azul) “rubia y dulce” y a estar “soñando en París”; la “sombra del ayer” se ve que había adquirido movilidad, porque se transformó en una “sombra que al volver”; el “olvido de mujer” hecho “perfume” (?); el “café concert” se trocó en “café de ayer”. En cuanto a los aportes de Maciel, qué decir… ¿Qué tendrán que ver, por Dios santo, esa búsqueda de Mimí “por los mares”; esa expansión geográfica que lo lleva por “los bares de otro mundo misterioso” y ese “cofre de amor”, con todo aquello que quiso expresar el autor en la letra original?

Lo que hicieron con aquella poesía de Eduardo Moreno fue, reitero, un crimen. Como dijo el cómico, actor y cantor él mismo, Guillermo Rico al referirse a los cambios que en las letras de los tangos suelen introducir los intérpretes: “… (el autor) trabaja sus letras con el buril de poeta. Y si algo obsesiona al poeta es la palabra. Para él, ninguna palabra es igual a otra; aunque se le parezca”. Suscribo.

Muchos han considerado antológica aquella versión de Recuerdo cantada por Jorge Maciel. Este servidor no coincide con tal adjetivación, porque aun cuando me parecen muy bien interpretadas desde la entonación y la vocalización, tanto la suya como la del querido Negro Rubén Juárez (quien, lamentablemente, también incurrió en “violación de letra” al adoptar la que fue vejada por la censura); reputo como insuperable -al menos, hasta ahora- la de Rosita Montemar.

Pero como “gustos son gustos”, dijo una vieja; aquí las tiene a las dos, para que pueda compararlas con aquella de 1927 y discernir por usted mismo:

Versión de la orquesta de Osvaldo Pugliese con Jorge Maciel:

Versión de Rubén Juárez con Raúl Garello (1977):

En cuanto a las exclusivamente instrumentales (además de las de De Caro y Pugliese), pueden citarse, entre otras de las más destacadas, la de Horacio Salgán en 1947 y la de Aníbal Troilo en 1966. Pero a quien esto escribe, le parece directamente sublime la de la orquesta Ensamble, dirigida por el ilustre Lalo Schifrin (hincha de Huracán, por supuesto) para la banda de sonido de la película Tango (1998), de Carlos Saura, que puede escuchar haciendo click en este enlace:

Versión de Lalo Schifrin

Y hasta aquí hemos transitado juntos, apreciado lector, la historia de esa obra monumental que es Recuerdo, “el tango de los tangos” (Luis Adolfo Sierra dixit). Es mi deseo que haya usted disfrutado al leerla, tanto como disfruté yo al escribirla.

¡Hasta la próxima!

-Juan Carlos Serqueiros-

ILUSTRACIONES

Portada del artículo: La magia del tango, óleo de Ernesto Quiróz, 2012.

Pugliese, acuarela de Horacio Ferrer, 1962.

REFERENCIAS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

Barsky, Julián. El tango y las instituciones. De olvidos, censuras y reivindicaciones. Editorial Teseo, Buenos Aires, 2016.

Bossio, Jorge A. Los cafés de Buenos Aires, Editorial Schapire. Buenos Aires, 1968.

Del Priore, Oscar e Irene Amuchástegui. Cien tangos fundamentales. Editorial Aguilar, Buenos Aires, 1998.

Fraga, Enrique. La prohibición del lunfardo en la radiodifusión argentina 1933-1953. Editorial Lajouane, Buenos Aires, 2006.

Piñeiro, Alberto Gabriel. Las calles de Buenos Aires. Sus nombres desde la fundación hasta nuestros días. Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2003.

Revista Humor, edición N° 59, mayo de 1981.

Revista Todo es historia, edición N° 113, octubre de 1976.

Rosa, José María. Historia Argentina t. 13. Editorial Oriente, Buenos Aires, 1979.

Sierra, Luis Adolfo. Historia de la orquesta típica. Evolución instrumental del tango. Editorial Corregidor, Buenos Aires, 1985.

Sierra, Luis Adolfo, Nélida Rouchetto y Roberto Cassinelli. La historia del tango vol. 14. Osvaldo Pugliese. Editorial Corregidor, Buenos Aires, 1979.

Vardaro, Arcángel Pascual. La censura radial del lunfardo. Con especial aplicación al tango. De 1943 (gobierno militar) a 1949 (gobierno peronista). Windmill Editions, California, 2011.