La amalgama inefablemente perfecta entre melodía y poesía es lo que convierte en extraordinaria a una determinada obra de música popular, cualesquiera sean género y ritmo en los cuales se encasille. Y aún si la disociamos y en ese clivaje percibimos que las palabras van hilándose en frases que resuenan en nuestros sentidos con musicalidad propia y que las notas se encadenan en fraseos que nos conmueven y traspasan nuestra psique cual si se tratara de versos; entonces estamos frente a una canción trascendental.

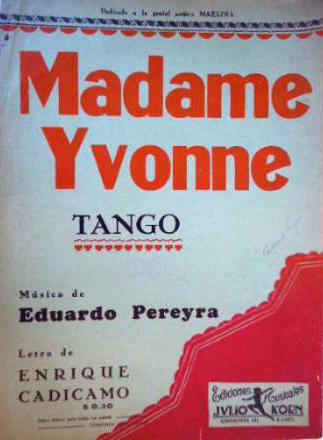

Y eso es, precisamente, lo que ocurre con el tango Madame Ivonne, de 1933, cuya melodía fuera compuesta por Eduardo Chon Pereyra y de cuya letra fue autor Enrique Cadícamo.

Madame Ivonne

(Tango, 1933)

Música: Eduardo Pereyra

Letra: Enrique Cadícamo

"Mamuasel" Ivonne era una pebeta

que

en el barrio posta del viejo Montmartre,

con

su pinta brava de alegre griseta

animó

la fiesta de Les Quatre Arts.

Era

la papusa del Barrio Latino

que

supo a los puntos del verso inspirar...

Pero

fue que un día llegó un argentino

y

a la francesita la hizo suspirar.

"Madam" Ivonne,

la

Cruz del Sur fue como un signo,

"Madam" Ivonne,

fue

como el sino de tu suerte...

Alondra

gris,

tu

dolor me conmueve,

tu

pena es de nieve…

"Madam" Ivonne…

Han

pasado diez años que zarpó de Francia,

"Mamuasel" Ivonne hoy sólo es "Madam"…

La

que al ver que todo quedó en la distancia

con

ojos muy tristes bebe su champán.

Ya

no es la papusa del Barrio Latino,

ya

no es la mistonga florcita de lis,

ya nada le queda… Ni aquel argentinoque entre tango y mate la alzó de París.

Luego de concluir la letra, Cadícamo le llevó el tango a Gardel, quien lo grabó el 6 de noviembre de ese año (click sobre este enlace para acceder en YouTube a Madame Ivonne interpretado por Carlos Gardel). Figura registrado en SADAIC tres años después, el 25 de junio de 1936, bajo el código de obra 1752 | ISWC T-037001724-5, con derechos reservados a favor de Eduardo Pereyra o su pseudónimo Cooper Ray como compositor y de Enrique Cadícamo o cualquiera de sus pseudónimos: Rosendo Luna y Yino Luzzi, como autor.

Mucho se ha escrito sobre esta pieza musical y la historia de su gestación, y sobre todo; mucho se ha especulado acerca de quién era el personaje que la había inspirado, tejiéndose las más disparatadas versiones, desde la que sostiene que Ivonne era "una señorita que animaba fiestas infantiles por las mañanas y fiestas para adultos en las noches, que había conocido en París a un ganadero argentino adinerado quien la trajo a nuestro país y se casó con ella y que el matrimonio había fracasado porque no quiso hacerse cargo de las tareas del hogar, por lo cual fue repudiada por el ricachón y entonces terminó sus días en un cabaret, víctima del alcohol"; hasta el delirio de Julián y Osvaldo Barsky en su libro Gardel, la biografía, quienes traen un "rumor" (al cual conceptúan de "pequeña leyenda", que atribuyen a "una supuesta referencia literaria de Julio Cortázar"), según el cual "la Madame Ivonne del tango de Pereyra y Cadícamo, sería Ivonne Guitry, quien aquejada de una enfermedad venérea incurable que le contagió su marido, un príncipe asiático, y buscando alivio en la morfina, la cocaína, los gigolós y el champagne, se dedicó a dilapidar su fortuna por los cabarets parisinos, en uno de los cuales conoció a Gardel y se enamoró locamente, sin ser correspondida por éste más que para vivir con ella una relación ocasional, y entonces lo persiguió en sus giras hasta su muerte en Medellín; y quien luego declararía que ese tango lo había encargado el propio Carlos Gardel a Pereyra y Cadícamo en homenaje a ella". Como puede usted apreciar, estimado lector, es todo muy poco serio. Y encima, sin que se dignen aclarar los Barsky por qué, si ellos mismos admiten que se trata sólo de un rumor, una leyenda y una supuesta referencia literaria; igual lo citan en una biografía, la cual presumiblemente debería emanar de un prolijo y concienzudo trabajo de investigación sobre fuentes documentales, ¿no? En fin...

Para colmo (y agravando el "daño"), el diario Página/12 en su edición del 26 de marzo de 2005, en un artículo firmado por una tal Karina Micheletto, se hizo eco de eso y fue aún más allá: "Verdadera o no la versión, lo cierto es que los versos de Cadícamo coinciden con su historia" (?), dijo la Micheletto, refiriéndose a la de Ivonne Guitry relatada por los Barsky. Claro, divagando a partir de un bolazo, cualquiera podría afirmar, por ejemplo, que Mi Buenos Aires querido en realidad fue compuesto por Gardel y Le Pera pensando en Roma o en Tombuctú, total...

Es que como escribió Julio Verne, "así son los sabios: no saben". Francamente, resulta lamentable que "historiadores", "investigadores" y "periodistas" de arte metidos a escribir sobre el tema, no hayan historiado ni investigado nada. Si se hubiesen tomado la molestia de hacerlo, sabrían que el "misterio" que creen que hay en torno a este tango no es tal; ya que hace más de medio siglo, en 1963, León Benarós bajo el pseudónimo que usaba por entonces: Ernesto Segovia; le hizo un extenso reportaje al Chon Pereyra, en el cual éste narró todo el proceso creativo de Madame Ivonne, desde su concepción musical y sus fuentes de inspiración, hasta la creación de la letra por parte de Cadícamo:

El tango Madame Ivonne está inspirado en la Rapsodia húngara Nº 2, de Franz Liszt. Yo tenía 10 o 12 años, usaba pantalón corto cuando estudiaba la famosa rapsodia en el piano, así fue que, muchos años más tarde, cuando compuse "Madame Ivonne", utilicé el primer compás de la rapsodia. Después, ya me aparto y hago lo mío, algo que está de acuerdo con aquel comienzo. La gente cree que inevitablemente debe haber una mujer de por medio en composiciones como ésta. No hay tal cosa. En realidad hubo, sí, una mujer; pero no con el sentido que casi todos imaginan. La mujer del tango no fue un viejo amor mío sino, sencillamente, la que me cobraba la pensión en Montevideo, durante el tiempo en que viví en aquella ciudad. Vivía yo en una pensión, en la calle Ciudadela al 1400 y pico. La dueña era una señora francesa, de nombre Louise, y la administradora, también una francesa, de nombre, precisamente, Ivonne. Me ganaba la vida tocando el piano, pero se me había infectado un dedo y me resultaba imposible trabajar así. Ivonne, pobre, se veía obligada a reclamarme el pago del alquiler. "Le pagaré inmediatamente ni bien pueda volver al piano", le dije, y de alguna forma, ella se las arregló para esperarme. Por fin, curado el dedo, pude volver a trabajar y saldé lo adeudado. Cuando llegó el momento de regresar a Buenos Aires, no olvidé la solidaridad de aquella dama, de modo que quise agradecerle con un tango. Por supuesto, no le dije -no me gusta hacerlo- que le dedicaría ese homenaje. Lo titulé "Madame Ivonne" y se lo confié a Cadícamo para que lo versificara. Él inventó entonces otra "Madame Ivonne", aquella que se enamoró de un argentino que entre tango y tango la alzó de París. Hizo un precioso poema y yo no lo trabé en su libre albedrío.

Claramente surge que no había misterio alguno, ya que el propio compositor se encargó de contarnos quién era la Ivonne que le inspiró la melodía y también que hubo otra, pero que fue una imaginada por Cadícamo para construir sus versos, lo cual da al traste con todas las fantasías que se elucubraron alrededor de este tango. Sin embargo, quedaba en pie un interrogante: ¿quién y cuál/es hecho/s y/o circunstancias habían imbuido en Cadícamo el personaje de Ivonne y la historia que en torno a ella creó en esa letra? La primera pista la dio Julio Sosa quien, en 1962, al grabar este tango para el sello discográfico CBS, le añadió, a guisa de introducción recitada, una glosa de su propia autoría:

yo te conocí allá en el viejo Montmartre,

cuando el cascabel de plata de tu risa

era un refugio para nuestra bohemia

y tu cansancio y tu anemia

no se dibujaban aún detrás de tus ojeras violetas.

Yo te conocí cuando el amor te iluminaba por dentro

y te adoré de lejos, sin que lo supieras

y sin pensar que confesándote este amor

podría haberte salvado.

Te conocí cuando era yo un estudiante de bolsillos flacos

y el París nocturno de entonces

lanzaba al espacio en una cascada de luces

el efímero reinado de tu nombre,

Mademoiselle Ivonne...

Click en este enlace para acceder en YouTube a Madame Ivonne interpretado por Julio Sosa, quien había acertado con lo que quiso expresar el autor en la letra. ¿Fue intuición suya el haber captado el significado de la historia narrada por Cadícamo en sus versos, o fue éste quien le explicó el sentido de los mismos? No hay modo de saberlo, porque no los tenemos ya entre nosotros para preguntarles; pero tengo para mí que habrá sido el cantor quien vislumbró lo que transmitía el poeta en la letra, ya que su glosa así lo estaría indicando. Además, a partir de la grabación de Sosa, los elogios del autor hacia él fueron in crescendo. Y un detalle que no es menor: al morir Cadicamo, dejó un libreto para una película sobre la vida de Julio Sosa (que grabó siete tangos suyos: Al mundo le falta un tornillo; Che, papusa, oí; La casita de mis viejos, Madame Ivonne, Nunca tuvo novio, Olvidao y Pa' mí es igual), que no llegó a rodarse.

Y llegó el momento de informarle quién le inspiró a Cadícamo el personaje sobre el cual gira la historia que imaginó y narra en la letra, cuestión la cual puedo afirmar que conozco con certeza por lo que me dijo el propio autor.

Le cuento: cuando yo vivía en el Chaco, fui dirigente del club de fútbol más importante de esa provincia: Chaco For Ever, y ocurrió que una mañana de 1994, en Buenos Aires, en el Senado de la Nación, estábamos en el despacho de Deolindo Felipe Chacho Bittel, a la sazón, senador por aquella provincia y presidente de la Comisión de Acuerdos, éste; el por entonces, presidente del club (y quien había sido diputado nacional por la fracción del radicalismo que dirigía el Bicho León), Jorge Coco Yunes; otro amigo, el modelo y empresario Ante Garmaz, que era el representante del club ante la AFA; y quien suscribe. Habíamos ido a pedirle a Bittel que intercediera ante el titular de la ANSeS, un tal Schulstein, por una deuda (inventada años antes por un malnacido coimero) a raíz de la cual la institución corría serio peligro de quiebra. De eso conversábamos, cuando entró un empleado y le anunció al Chacho que estaba en la antesala Enrique Cadícamo. Al oír ese nombre, le pregunté a Bittel por el motivo de la visita (me dijo que se le estaba por hacer un homenaje en el senado, que al final se realizó recién cinco años después) y le manifesté mi deseo de quedarme, pues obviamente, quería conocer a esa relevante personalidad que la suerte ponía tan cerca. Al final, nos quedamos todos. Entró Cadícamo, y a mí se me hizo que aquel hombre tenía reflejadas en su rostro toda la poesía y toda la bohemia...

Un señor con mayúsculas. Estuvo alrededor de una hora, en el transcurso de la cual (cuando lo permitía el parloteo tenaz del querido Ante, que como era habitual en él, hablaba hasta por los codos) tuve oportunidad de preguntarle cómo le había surgido la letra; y me respondió que en 1928, en su primer viaje a París y siendo él gran admirador de Paul Verlaine y Rubén Darío (por entonces Cadícamo adscribía al modernismo, a punto tal que un par de años antes había editado en Buenos Aires un libro con poemas suyos que se inscribían claramente en esa tendencia literaria: Canciones grises), nada más llegar, lo primero que hizo fue frecuentar Montmartre y el barrio Latino y relacionarse con los círculos de la bohemia. Y así le llegaron las mentas de Clarisse "Yvonne" Roger, protagonista de aquellos sucesos parisinos de 1893 (click en este enlace para acceder a mi artículo Sarah Brown, la Cleopatra del escándalo).

Alrededor de aquella Yvonne, transmutada en "mamuasel Ivonne", tejió Cadícamo la historia de la "pebeta" que con su "pinta brava de alegre griseta" (griseta -del fr. grisette-: así se les decía en París a las costureras y obreras de la industria del vestido por las ropas grises que usaban, y luego se aplicó el término a las jóvenes de condición social humilde, que llevaban una vida alegre e independiente y ejercían la libertad sexual), "animó la fiesta de Les Quatre Arts" (es decir, el bal des quat'z' arts, que organizaban los estudiantes de Bellas Artes) y que era "la papusa del barrio Latino que supo a los puntos del verso inspirar" (aludiendo a las poesías que por aquel tiempo dedicaron algunos poetas parisinos a las grisettes que fueron procesadas por "escándalo", entre ellas, Yvonne).

Cadícamo decidió reservarle en su poesía un destino de infelicidad a su Ivonne; por eso en la última estrofa nos la pinta cuando ya no es "mamuasel" sino "madam"; cuando "ya nada le queda, ni aquel argentino", y bebiendo su "champán" con "ojos muy tristes" mientras añora su juventud en Francia; a pesar de la pobreza en que vivía ("mistonga florcita de lis"). Julio Sosa, en cambio; se atuvo en su glosa a la historia real de Clarisse Yvonne Roger (quien murió tísica), y entonces nos relató en ella su sino trágico con preliminares de anemia y ojeras violetas.

Y a partir de ahora, cuando escuche ese tango, ya sabe usted, querido lector, quiénes fueron las dos Ivonne: aquella honesta y esforzada mujer de una pensión montevideana que fue la musa de Pereyra; y la griseta parisiense, la papusa del barrio Latino que inspiró lo imaginado por Cadícamo.

-Juan Carlos Serqueiros-

Imagen de portada: "Madame Ivonne", cuadro de Jorge González Badiali

-Juan Carlos Serqueiros-

Imagen de portada: "Madame Ivonne", cuadro de Jorge González Badiali